В подмосковной Истре проходит выставка «Свет между мирами», где впервые встретились коллекции музея «Новый Иерусалим» и нукусского музея Савицкого. Экспозиция устроена так, что искусство 1920−30-х, казавшееся забытым, вдруг обретает новую жизнь и звучание, пишет искусствовед Светлана Астахова.

Подмосковная Истра стала местом важного культурного события — в музее «Новый Иерусалим» проходит выставка «Свет между мирами». Экспозиция собрала свыше 160 полотен и графических работ из уникальных собраний двух музеев: самого «Нового Иерусалима», который считается одним из самых крупных региональных музеев России, и Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в Нукусе.

Фото: Светлана Астахова.

Фото: Светлана Астахова.

Фото: Светлана Астахова.

Реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря усилиям Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, который выступил мостостроителем между двумя музейными мирами и обеспечил достойную презентацию произведений из нукусской коллекции на международном уровне.

Выставка «Свет между мирами» — увенчавшаяся успехом попытка замкнуть петлю времени и заговорить о наследии советского модернизма в едином пространстве, несмотря на отдалённость территорий. Она обнажает удивительную закономерность: искусство, созданное в 1920−30-е годы, казавшееся забытым и неактуальным, вдруг обретает новую жизнь и звучание. Реклама на Gazeta

Фото: Светлана Астахова.

Модернистские поиски тех лет — эксперименты с формой, попытки уловить дух времени, размышления о месте человека в мире — звучат сегодня как пророчества. Основатель нукусского музея Игорь Савицкий словно предвидел момент, когда искусство 1920-х вновь станет актуальным, и заботливо сохранил его для будущих поколений. Сегодня мы становимся свидетелями того, как время замыкается в кольцо: забытое возвращается, утраченное обретает новую жизнь.

Уникальность выставочного проекта заключается в поразительном совпадении: в советское время коллекционеры в Истре и Савицкий в Нукусе независимо собирали работы одних и тех же художников 1920—1930-х годов. Практически каждый мастер представлен в обеих коллекциях — только разными произведениями. Экспозиция становится местом встречи художников с самим собой. Возможно, именно поэтому диалог коллекций в стенах музея звучит так органично.

Фото: Светлана Астахова.

Выставка заняла несколько этажей в масштабном пространстве «Нового Иерусалима». Кураторы выстроили маршрут как последовательное путешествие через ключевые темы эпохи — от расширения границ мира до философских прозрений, от коллективных образов до индивидуальных судеб. Каждый зал имеет свою атмосферу и цветовую гамму, отражающую характер представленных произведений.

Фото: Светлана Астахова.

Экспозиция открывается залом «Мастера нового Востока», где соседствуют Александр Волков, Елена Коровай, Надежда Кашина и Николай Карахан. Волков занимает особое место: он глубоко проникал в культурное наследие Узбекистана, черпая вдохновение в его истории, музыке и литературе. Его художественный язык сочетал влияние европейского модернизма с локальной образностью. В его полотнах можно уловить яркость и эмоциональную экспрессию фовистов Анри Матисса и Андре Дёрена, декоративную насыщенность и символизм Поля Гогена, а также динамичную энергетику Пабло Пикассо. Волков создавал уникальную художественную вселенную, в которой Восток становился частью мировой живописной традиции.

Зал «Мастера нового Востока». Фото: Светлана Астахова.

А. Волков «Арба», 1924 г. Фото: Светлана Астахова.

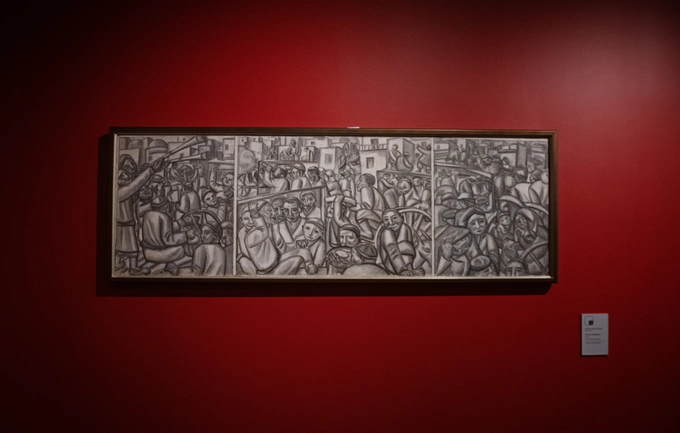

А. Волков. Триптих «Праздник», предположительно 1926 г. Фото: Светлана Астахова.

Н. Григорьев «У кофейни», 1920 г. Фото: Светлана Астахова.

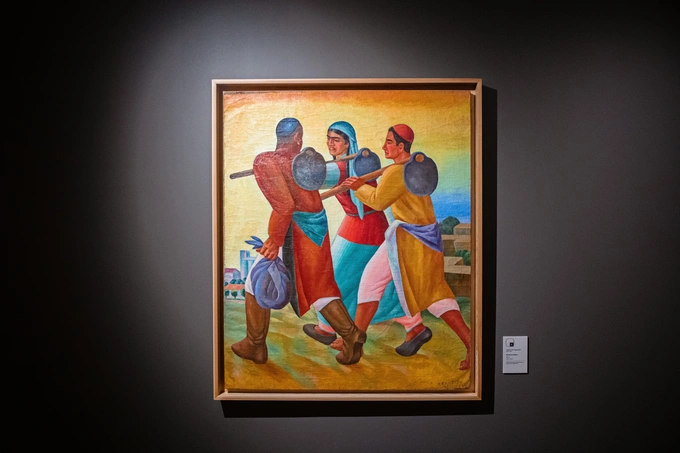

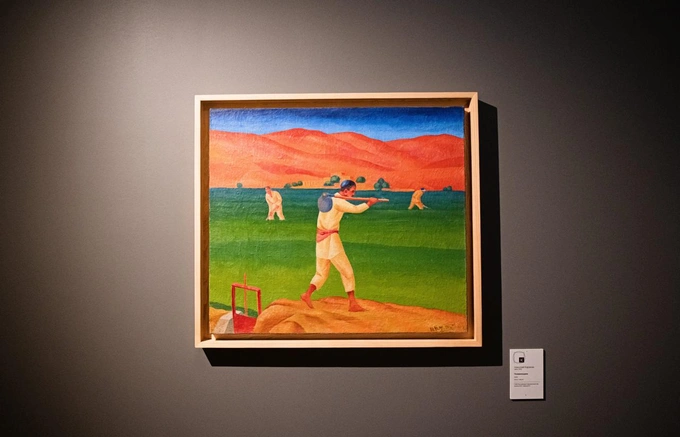

Продолжая тему восточного модернизма, Карахан мастерски работал в жанрах портрета и пейзажа, но особенную известность ему принесли модернистские картины, посвящённые индустриализации Узбекистана. Его персонажи — массивные, атлетически сложенные фигуры — предстают как символы мощи, стойкости, неутомимого труда. Знаковые работы — «Выход на работу» (1929), «Поливальщики» (1930) — демонстрируют переход от живописного эксперимента к монументальной эпической выразительности.

Н. Карахан «Выход на работу», 1930-е. Фото: Светлана Астахова.

Н. Карахан «Поливальщики», 1930 г. Фото: Светлана Астахова.

В этом же ключе, но с совершенно иной интонацией работала Елена Коровай: произведения художницы, наполненные трепетной простотой, превращают бытовые сцены в медитативные живописные поэмы. Её живопись — это тонкий баланс между традицией и поиском нового, между документальностью и поэтикой цвета.

Е. Коровай «Портные Бухары», 1932 г. Фото: Светлана Астахова.

От образности Востока экспозиция переходит к философским поискам в разделе «Метафизика новой эпохи». Исторический перелом 20-х годов, изменивший старый мир, создавал чувство зыбкости всего существования. Воспринимая реализм и реальность как философические категории, Климент Редько и Соломон Никритин, ученики мастерской Василия Кандинского, стремились изобретать теории живописи для метафизического воплощения форм нового мира, размышляя о том, как воплотить в живописи его главные приметы — скорость перемещений, столкновение природы и индустрии, радиоволны и даже электричество.

Зал «Метафизика новой эпохи». Фото: Светлана Астахова.

Картина «Старое и новое» Соломона Никритина из коллекции Нукусского музея, которая на выставке представлена мультимедийной инсталяцией, стала вершиной этих поисков и одновременно трагическим финалом его живописной карьеры.

От метафизических исканий экспозиция возвращается к человеку — зал «Лица времени» представляет портрет как форму документирования эпохи: художники не просто фиксировали облик, они пытались уловить дыхание времени. Среди множества представленных портретистов особенно выделяются Симонович-Ефимова, создавшая образ Марии Цетлиной как символ свободной женщины нового мира, Дора Гуревич, сочетавшая наивность и решимость в портретах и автопортретах, а также Александр Поманский, который через форму и деформацию лиц передавал внутренний драматизм эпохи.

Зал «Лица времени». Фото: Светлана Астахова.

Зал «Лица времени». Фото: Светлана Астахова.

Зал «Лица времени». Фото: Светлана Астахова.

Зал «Лица времени». Фото: Светлана Астахова.

Раздел «Открытие нового мира. Объединение „Цех живописцев“» демонстрирует позицию художников, которые на фоне радикальных экспериментов отстаивали традиционные ценности. Это объединение начало работу в 1919 году и впервые показало свои картины на выставке в 1926-м. Художники, среди которых были Барто и Голополосов, подчёркивали значимость станковой живописи, которая оставалась главным способом разговора о человеке и его внутреннем опыте, сохраняя её актуальность на фоне индустриальных и дизайнерских экспериментов.

Зал «Открытие нового мира. Объединение „Цех живописцев“». Фото: Светлана Астахова.

Зал «Открытие нового мира. Объединение „Цех живописцев“». Фото: Светлана Астахова.

Зал «Открытие нового мира. Объединение „Цех живописцев“». Фото: Светлана Астахова.

В разделе «Старое и новое» представлено столкновение уходящего и нарождающегося мира и ожидание нового в эпоху социальных преобразований. На месте ветхой Москвы вырастали бетон и стекло, а карикатурные «буржуи» превращались в героев агитационных шествий. Юрий Щукин, выпускник ВХУТЕМАСа, видел в уходящей России не врага, а печальный символ прошлого: его «Бывшие на толкучке» — не обличение, а прощальный взгляд нового романтика.

Зал «Старое и новое». (справа) Ю. Щукин «Бывшие на толкучке», 1932 г. Фото: Светлана Астахова.

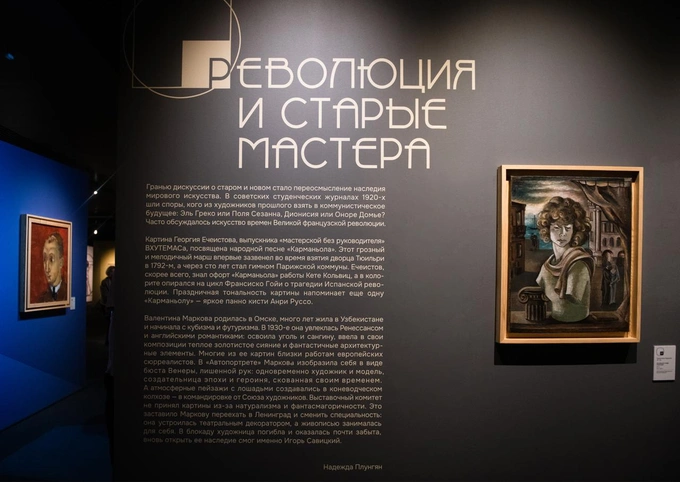

Тема исторических переломов получает личностное измерение в разделе «Революция и старые мастера». В поисках гармонии между кубизмом и классикой в золотистых рисунках Валентины Марковой, участницы «Мастеров нового Востока», угадываются и Ренессанс, и европейский сюрреализм. Но официальное искусство на тот период не приняло её фантасмагории: после критики она уехала в Ленинград, работала театральным декоратором и погибла в блокаду. Савицкий одним из первых вернул её имя в историю.

Зал «Революция и старые мастера». Фото: Светлана Астахова.

В разделе «Древо жизни» на картине Ефросиньи Ермиловой-Платовой деревенский сад становится образом мироздания и духовного роста. Яблоня здесь — мировое древо, соединяющее земное и небесное, повседневный труд и вечную мистерию возрождения.

Зал «Древо жизни». Фото: Светлана Астахова.

Зал «Древо жизни». Фото: Светлана Астахова.

Символично, что первой посетителей выставки встречает картина Александра Волкова «Демон/Спаситель» — она сразу задаёт масштаб и напряжение. Завершает экспозицию работа Сергея Романовича «Оплакивание отцом» вместе с образом витрувианского человека — своеобразный визуальный эпилог. Эта дуга — от демона-спасителя к оплакиванию и поиску гармонии — превращает выставку в метафору искусства как непрерывного процесса борьбы света с тьмой и преображения реальности через творчество. Время здесь не линейно — оно движется по спирали, заставляя зрителей возвращаться к вечным вопросам о смысле человеческого существования, но уже на новом уровне восприятия.

С. Романович «Оплакивание отцом», 1950-е. Фото: Светлана Астахова.

Куратор проекта Надежда Плунгян справедливо отмечает: собрание Савицкого — это не просто музейный архив. Это авторская версия истории советского модернизма, своеобразный «учебник», которому ещё предстоит быть осмысленным исследователями.

Даже произведения, давно признанные «классикой», здесь раскрываются неожиданно. Работы Дмитрия Лопатникова, Николая Тарасова, Владимира Комаровского, Василия Лысенко, Павла Сурикова, Бориса Голополосова, Валентины Марковой, Климента Редько, Соломона Никритина и Николая Карахана демонстрируют важность символистской и визионерской традиции для искусства 1920−1930-х годов, превращаясь в своеобразные философские тезисы на холсте.

Фото: Светлана Астахова.

Фото: Светлана Астахова.

Фото: Светлана Астахова.

Сегодня ясно, что собрание нукусского музея — это не региональная аномалия, а часть мирового наследия, которое по праву занимает своё место в истории искусства. Савицкий интуитивно понимал: искусство не исчезает бесследно — оно лишь ждёт своего часа, чтобы вернуться и заговорить с новым поколением.

Проект «Свет между мирами» нельзя назвать ретроспективой в привычном смысле. Это разговор двух культурных опытов, России и Центральной Азии, в котором слышится общий голос советской эпохи. Самое важное в этом диалоге — отказ от представления о «периферийности». Выставка напоминает: искусство способно существовать наперекор обстоятельствам, разделяющим страны. Оно выживает там, где его меньше всего ждут, и именно это придаёт ему силу.

Выставку «Свет между мирами» можно увидеть в «Новом Иерусалиме» до 8 ноября.