Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. С 2021 года в Узбекистане частные предприниматели получили право устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД. С тех пор в обществе не утихают споры: стоило ли отдавать эту сферу частникам? Многие граждане винят в полученных штрафах устройства и их владельцев, считая, что бизнес больше заинтересован в прибыли и поэтому наверняка прибегает к разным уловкам.

Апогеем народных недовольств стал инцидент в Андижане: в апреле 2025 года местный житель расстрелял 50 частных камер и радаров, причинив ущерб больше чем на миллиард сумов. Свой поступок он объяснил тем, что ему регулярно приходили штрафы. В соцсетях часть пользователей даже назвала его «народным героем».

Чуть позже против частников, устанавливающих камеры на дорогах, выступил хоким Намангана. Он заявил, что многие устройства размещены с нарушениями и «наносят вред гражданам», и потребовал демонтировать их. В ответ чиновнику напомнили о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД служебных машин хокимията.

Эти истории вызвали большой резонанс в обществе и заставили задуматься: как устроена система, какие обязанности несут предприниматели и действительно ли доходы от штрафов так значительны? В этих вопросах разбирался корреспондент Podrobno.uz.

Кто и как получает право на установку камер

По данным Службы безопасности дорожного движения МВД, право на установку радаров и камер фиксации нарушений предоставляется только через открытые онлайн-аукционы в системе E-ijro auksion. На торги выставляются конкретные участки дорог, где планируется разместить устройства.

Подать заявку может любое физическое или юридическое лицо, которое соответствует требованиям и которому участие не запрещено законом. К торгам не допускаются сотрудники судов, прокуратуры, МВД, налоговой и таможни, представители спецслужб, а также лица, связанные с самим процессом аукционов.

Заявка подается онлайн и обязательно подписывается электронной цифровой подписью. При этом предприниматель должен внести задаток – 5 % от стоимости лота.

Аукционы проходят только в рабочие часы – с 09:00 до 18:00, и проводятся при условии, что есть как минимум два участника. Торги идут по принципу: кто предложит больше, тот и получает участок.

Победитель получает объект в пользование на неограниченный срок, но с возможностью передавать его другому субъекту предпринимательства – разумеется, только официально и с уведомлением государственных органов.

Что берут на себя предприниматели

На первый взгляд все просто: установил камеру и жди, пока она начнет фиксировать нарушения и приносить доход. Но у предпринимателя, решившего заняться этим бизнесом, почти столько же обязанностей, сколько у госструктур.

Прежде чем камера заработает, участок дороги нужно подготовить: нанести разметку и поставить предупреждающие знаки, согласовав все с уполномоченными органами.

Кроме того, предприниматель должен обеспечить круглосуточную работу камер – без пауз и сбоев. Даже отключение электричества не считается оправданием: оборудование должно иметь резервное питание минимум на восемь часов. Строгие правила предъявляются и к хранению данных: фотографии нарушений должны храниться два года, видеоархив – три месяца.

Устройства должны иметь официальную сертификацию и регулярно проходить проверку. Минимум три года предприниматель обязан обеспечивать техническое обслуживание камер и следить за их исправностью.

Иными словами, в этой схеме он выступает не только инвестором, но и оператором, инженером и контролером в одном лице. Система должна работать безупречно, иначе вся ответственность за сбои ложится именно на бизнес.

Сколько зарабатывают на камерах

Доходы от штрафов распределяются по правилам, закрепленным в постановлении Кабмина. В первые два года предприниматель получает половину от каждого оплаченного штрафа – это своего рода льготный период. Затем его доля снижается до 10 %. Например, если раньше со штрафа в 1 миллион сумов предприниматель получал 500 тысяч, то потом будет только 100 тысяч.

Остальные средства направляются в госбюджет и специальные фонды – на дороги, инфраструктуру, обновление техники и развитие систем безопасности.

Иными словами, на старте государство стимулирует бизнес вкладываться в камеры, а затем оставляет за ним лишь символическую долю. Такой подход позволяет сделать систему более устойчивой за счет бюджета.

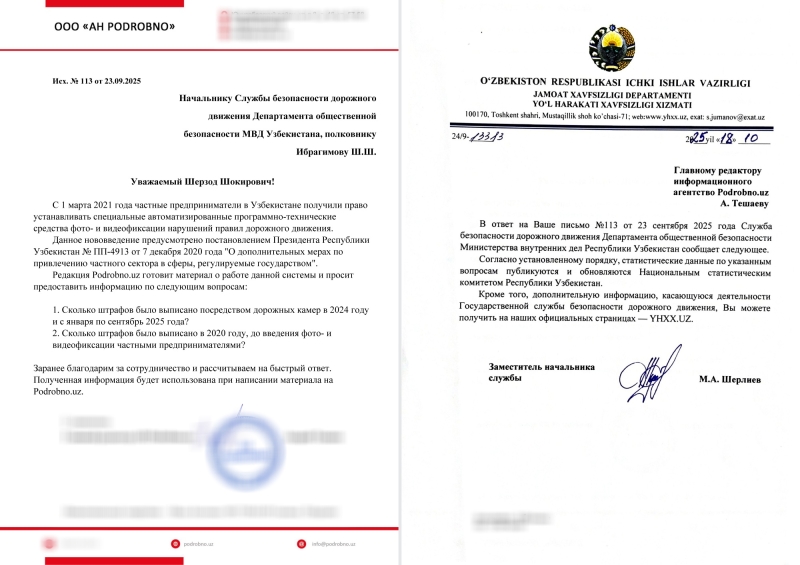

Казалось бы, схема проста. Но насколько прибыльным оказался бизнес частных камер по сравнению с прежней системой штрафов — вопрос открытый. В Службе безопасности дорожного движения предпочли не раскрывать цифры. Ведомство нарушило установленный законом семидневный срок ответа на журналистский запрос и лишь спустя месяц направило формальное письмо с советом обратиться в Нацкомстат. Однако и там такой информации не оказалось — корреспондента редакции отправили обратно в СБДД.

Фактически оба ведомства проигнорировали требования закона и просто ушли от ответа. Более того, их реакция показывает, что ни одна из структур не контролирует финансовые потоки в системе частных камер – либо делает вид, что не контролирует. Создается впечатление, что деньги от нарушителей идут «вслепую», а государственные органы предпочитают не знать, кто и сколько зарабатывает на штрафах.

Кто ведет надзор

За работой предпринимателей следят МВД и другие уполномоченные государственные органы. Они проверяют и корректность фиксации нарушений, и техническое состояние камер, и полноту отчетности. При серьезных сбоях или нарушениях договор с предпринимателем может быть расторгнут, а участок – передан другому участнику аукциона.

Таким образом, система частных камер – это не просто бизнес. Это сложный механизм, где предприниматель получает возможность зарабатывать, но вместе с тем несет огромный пласт ответственности.

Тем не менее, власти учитывают недовольство граждан и принимают меры, чтобы его снизить. Например, весной, спустя месяц после резонансного расстрела камер в Андижане, президент поручил ответственным ведомствам до конца 2025 года провести полную ревизию всех средств фиксации на дорогах и перекрестках. Если выявят, что какие-то из них установлены с нарушениями, не соответствуют стандартам или размещены самовольно, их демонтируют.